Материалы по тегу: сделано в россии

|

26.02.2025 [01:00], Татьяна Золотова

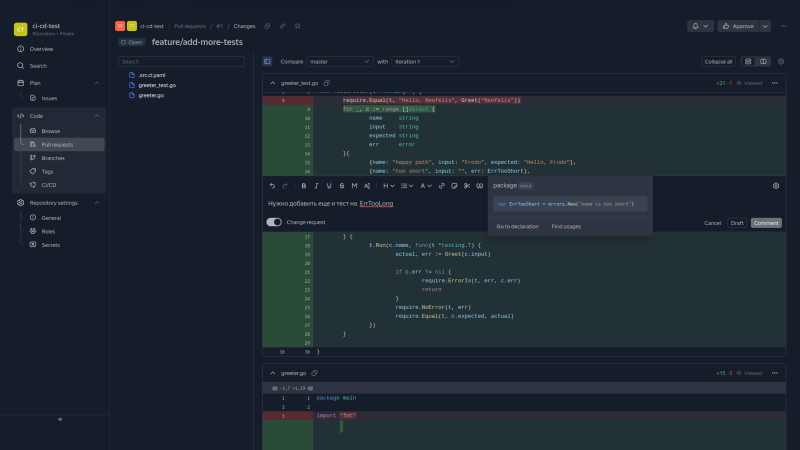

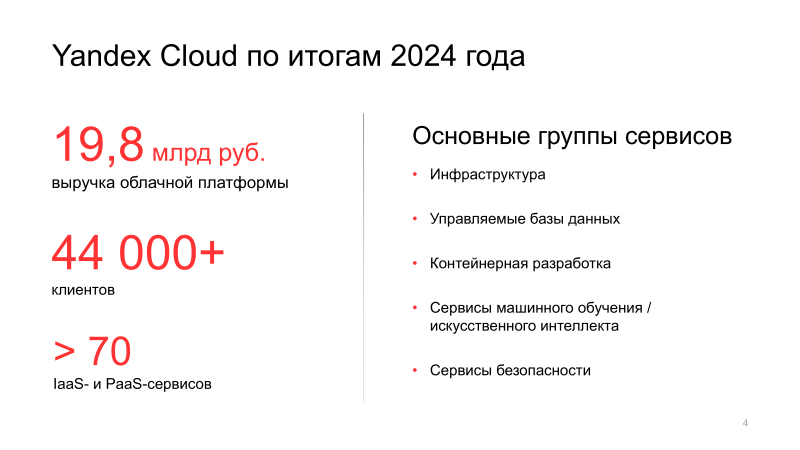

Yandex B2B Tech запустил платформу для разработчиков SourceCraft, которая должна стать аналогом американской GitLabС помощью платформы SourceCraft ИТ-специалисты могут совместно разрабатывать и развивать программные продукты. На данный момент разработчики и DevOps-инженеры могут пользоваться площадкой в тестовом режиме, в дальнейшем наряду с бесплатными тарифами появятся коммерческие опции. SourceCraft позиционируется как основное рабочее место ИТ-специалиста в Software Development Life Сycle. Площадка подходит для индивидуальных разработчиков (работа в открытых и закрытых репозиториях; планирование, создание и миграция с других платформ; принятие изменений, сборка и развертывание в Yandex Cloud), бизнеса и CTO (сокращение расходов на проверку бизнес-гипотез, разработку и время выхода на рынок; настройка платформы под себя), образовательных учреждений (разработка курсов/хакатонов, хранение портфолио студентов). Сервис поддерживает более 30 языков программирования. Пока он доступен через веб-интерфейс. Летом 2025 года SourceCraftс станет доступен для бизнеса и опенсорс-сообщества. Осенью инструменты платформы будут предоставляться по облачной модели (SaaS, Software as a Service) и интегрированы с сервисами Yandex Cloud, что позволит развернуть проект в облачной инфраструктуре «по кнопке». В планах у разработчиков и модель on-premise – для использования на собственных серверах. Также в будущем на SourceCraft будут доступны функции сканирования секретов и поиска уязвимостей в цепочках поставок, будут совершенствоваться средства автоматизации. SourceCraft развивается в рамках бизнес-направления Yandex B2B Tech, которое было открыто в ноябре 2024 года, в Yandex Cloud. По данным «Яндекса», выручка Yandex Cloud по итогам 2024 года составила 19,8 млрд руб. Всего в 2025–2026 гг. Yandex Cloud планирует инвестировать в новые направления, в том числе в развитие SourceCraft, 42 млрд руб.

25.02.2025 [21:41], Андрей Крупин

Платформа автоматизации кибербезопасности «Security Vision КИИ» получила обновлениеКомпания «Интеллектуальная безопасность» объявила о выпуске обновлённой версии программного комплекса «Security Vision КИИ», обеспечивающего реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автоматическом режиме. «Security Vision КИИ» предназначен для аудита IT-инфраструктуры организации и исполнения требований ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и других нормативных документов. Продукт осуществляет формирование актуального перечня объектов КИИ и критических процессов, категорирование объектов КИИ с целью определения категории значимости, моделирование угроз безопасности информации для выявления актуальных угроз применительно к объектам КИИ, оценку их соответствия требованиям безопасности информации, а также обработку запросов регуляторов и связанных с ними задач. Решение может использоваться как в субъектах малого и среднего предпринимательства, так и на крупных предприятиях с территориально распределённой структурой.

Источник изображения: «Интеллектуальная безопасность» / securityvision.ru Обновлённый программный комплекс получил доработанные компоненты и инструменты автоматизации кибербезопасности КИИ. Сообщается также о реализации двусторонней интеграции с внешними платформами автоматизации процессов управления IT и сервисным обслуживанием на предприятиях (IT Service Management, ITSM) с возможностью создания заявок и отслеживания их статусов. Отдельное внимание было уделено расширению функциональных и информационных возможностей отчётов, дашбордов и интерактивных карт. «Security Vision КИИ» зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, включён в реестр российского ПО и может применяться при реализации проектов по импортозамещению продуктов зарубежных вендоров.

20.02.2025 [21:07], Андрей Крупин

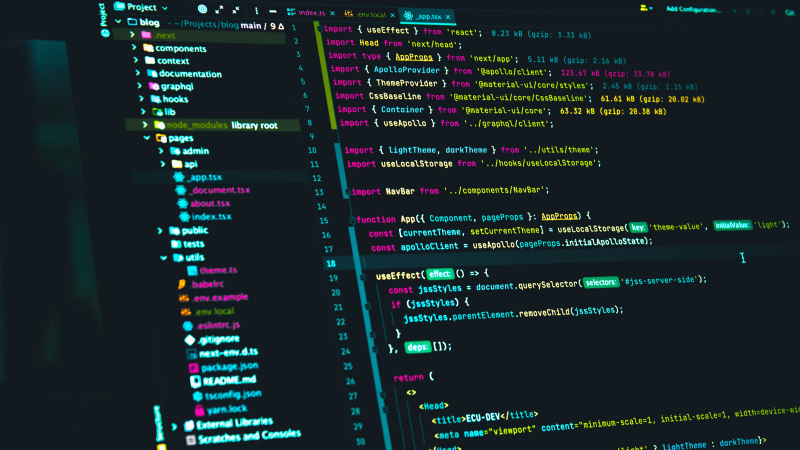

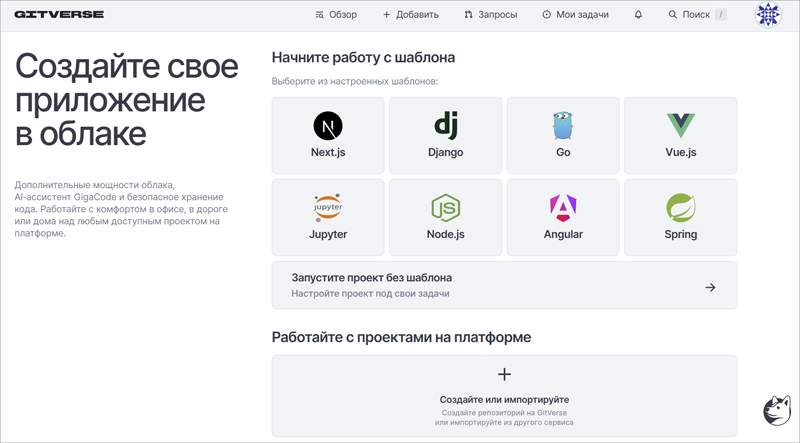

Российская облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом вышла в релиз«СберТех» (входит в экосистему «Сбера») сообщил о доступности профессиональной аудитории облачной среды для разработки GigaIDE Cloud с интегрированным ассистентом на базе искусственного интеллекта (ИИ). Новинка дополняет выпущенную ранее версию GigaIDE Desktop и открывает ещё больше возможностей для более эффективной организации работы команд программистов. GigaIDE Cloud встроена в отечественную платформу для работы с исходным кодом GitVerse и предоставляет пользователям необходимый набор инструментов для организации полного цикла разработки ПО — от создания концепции до реализации проекта. Взаимодействовать с рабочим окружением IDE-среды можно как с помощью веб-интерфейса в браузере, так посредством локального нативного приложения для удалённой разработки на любом устройстве. При этом все вычислительные ресурсы развёрнуты в облаке, а для оптимизации расходов предусмотрен режим сна с сохранением настроек и результатов работы. GigaIDE Cloud позволяет писать и отлаживать код, запускать автоматические тесты и следить за результатом работы приложений. Доступна разработка на JavaScript, Go, Python и других востребованных языках программирования. Проекты можно переносить с других платформ или создавать из шаблонов, среди которых — React, Vue, Jupyter Notebook. Среду можно конфигурировать и настраивать под себя с помощью расширений Visual Studio Code — стандарта для разработки веб-приложений.  Отличительной особенностью GigaIDE Cloud является встроенный в среду ИИ-ассистент GigaCode. Он анализирует контекст проекта, отображает советы и подсказки, а также предлагает полные конструкции функций, циклов и других элементов. По заверениям «СберТеха», благодаря автоматизации рутинных процессов умный помощник позволяет писать код в среднем на 25 % быстрее. «Российские разработчики оказались в непростой ситуации: зарубежные решения стали недоступны пользователям, а отечественные аналоги не получили широкого распространения. В ответ на потребности российских программистов мы предложили собственную интегрированную среду — GigaIDE, — которая позволяет разработчикам обеспечить непрерывный рабочий процесс, сохраняя привычный пользовательский опыт», — отмечает «Сбер».

20.02.2025 [13:13], Сергей Карасёв

«Актив» представила аппаратные ключи Guardant Chip для лицензирования и защиты умных устройствКомпания «Актив» анонсировала аппаратные ключи Guardant Chip, которые позволяют защищать и лицензировать ПО, а также всевозможные устройства, внутри которых работает программный код. Это могут быть медицинские приборы, камеры видеонаблюдения, телекоммуникационное и промышленное оборудование и пр. Ключи выполнены в виде чипов QFN48 с размерами 5 × 5 мм. Они монтируются непосредственно на плате устройства, что повышает уровень защищённости по сравнению с USB-решениями и экономит место. Такой подход, как утверждается, позволяет защищать от реверс-инжиниринга и минимизировать риски утечки интеллектуальной собственности, а также лицензировать функциональность оборудования на уровне ПО.

Источник изображения: «Актив» Ключи Guardant Chip обладают встроенным криптомодулем и уникальным ID. Изделия содержат до 64 Кбайт защищённой памяти для лицензий и данных, а также до 128 Кбайт защищённой памяти для загружаемого кода. Гарантированный срок хранения сведений составляет не менее 10 лет. Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +85 °C. Новинки используют ряд механизмов обеспечения безопасности: это симметричное шифрование AES-128, электронная подпись на эллиптических кривых ECC160 и туннельное шифрование трафика протокола обмена. Возможна работа в виртуальных средах. Ключи не требуют установки драйверов и поддерживают широкий спектр операционных систем, включая Windows и Linux для архитектур x86, x86_64 и Arm. Базовая схема защиты выглядит следующим образом. Сначала приложение «привязывается» к лицензии при помощи автоматических инструментов защиты, загружаемого кода и специального API. Далее лицензия записывается в память Guardant Chip. Во время работы защищённое приложение постоянно обменивается информацией с ключом: если тот хранит неподходящую или истекшую лицензию, то воспользоваться программой не удастся. Аппаратные ключи могут содержать как локальные лицензии, так и раздавать их по сети на другие устройства. Компания «Актив» подчёркивает, что решения легко интегрируются в экосистему Guardant, а благодаря своему небольшому форм-фактору открывают новые возможности для производителей умных устройств и оборудования.

19.02.2025 [13:35], Сергей Карасёв

Минцифры обнародовало новые правила включения продуктов в реестр российского ПОМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ дало разъяснения по поводу новых правил включения продуктов в реестр российского ПО. Изменения, как утверждается, направлены на то, чтобы повысить зрелость отечественного софта и ускорить импортозамещение в сегменте госкомпаний. О том, что Минцифры ужесточит требования для включения софта в реестр отечественного ПО, сообщалось в декабре прошлого года. Необходимым условием, в частности, становится совместимость как минимум с двумя российскими операционными системами. Ведомство поясняет, что поддержка двух ОС из реестра необходима для работы продуктов в единой программной среде. В случае программно-аппаратных комплексов (ПАК) требуется совместимость только с одной операционной системой. При этом Минцифры, как отмечается, отберёт наиболее зрелые ОС с учётом проверки на дополнительные критерии, чтобы облегчить выбор разработчикам. Требования будут вступать в силу поэтапно: они распространятся на большинство классов прикладного ПО с 2026 года, а на промышленные решения — с 2028-го. Для софта, уже включённого в реестр, готовится отдельный план проверки. В соответствии с новыми правилами, ПО госкомпаний будет включаться в реестр только при отсутствии в нём соответствующих аналогов. Данное требование направлено на поддержку продвижения коммерческих продуктов. Госкомпании смогут разрабатывать и включать своё ПО в реестр при условии коммерциализации с ежегодным подтверждением. Доля продаж такого софта аффилированным лицам не должна превышать 30 %. Требование касается только некоторых классов софта, где уже есть зрелые отечественные решения: это, в частности, ОС, офисные пакеты, СУБД, антивирусы. Разработчики также смогут воспользоваться добровольной проверкой своих продуктов на соответствие дополнительным требованиям: это поддержка российских микропроцессоров, сертификатов безопасности, отсутствие уязвимостей и пр. Продукты, прошедшие проверку, получат преференции при госзакупках. Вместе с тем несоответствие дополнительным требованиям «не станет препятствием для включения ПО в реестр и не приведёт к исключению из него».

19.02.2025 [13:10], Сергей Карасёв

Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК

software

vdi

базис

виртуализация

информационная безопасность

сделано в россии

сертификация

фстэк россии

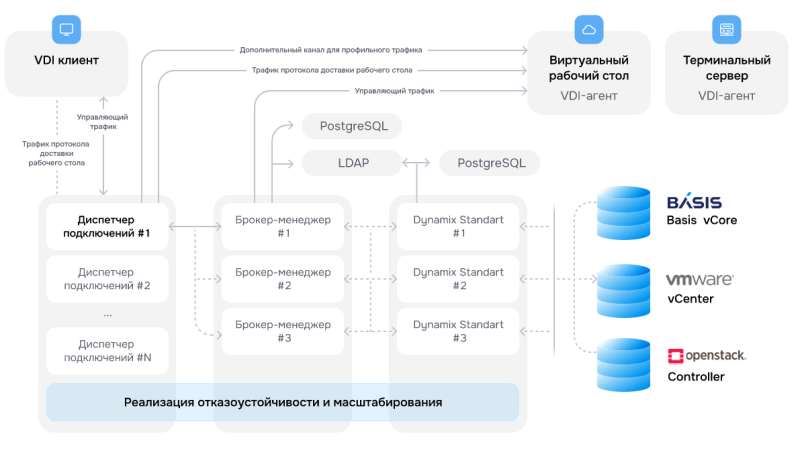

Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, объявляет об успешном прохождении платформой Basis Workplace инспекционного контроля ФСТЭК России. Обновленная версия решения сертифицирована по 4 уровню доверия на соответствие требованиям к средствам виртуализации и может использоваться в государственных информационных системах различного уровня защищённости. Basis Workplace — комплексное решение для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI). Платформа обеспечивает безопасный доступ пользователей к виртуальным рабочим местам через защищённый шлюз, поддерживает различные сценарии использования, в том числе подключение к терминальным серверам и физическим ПК. Basis Workplace обеспечивает работу виртуальных рабочих мест в инфраструктуре крупнейших российских компаний, включая ВТБ и Газпромбанк, а в 2024 году отраслевое издание CNews назвало платформу лидером рейтинга ПО для управления VDI. Согласно результатам исследования, проведённого в 2024 году консалтинговым агентством iKS-Consulting, Basis Workplace занимает 52 % российского рынка VDI. Согласно требованиям регулятора, сертифицированные решения должны проходить инспекционный контроль после каждого значимого обновления, связанного с внесением изменений в средство защиты информации (СЗИ). Это обеспечивает постоянный контроль качества и безопасности программного обеспечения в процессе его развития. Обновлённый сертификат подтверждает соответствие Basis Workplace требованиям регулятора и позволяет использовать решение в:

В составе решения реализованы ключевые функции безопасности, включая многофакторную аутентификацию, контроль доступа к рабочим столам, защищённое подключение пользователей, а также развитые механизмы мониторинга и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. «Успешное обновление сертификата ФСТЭК для новой версии Basis Workplace подтверждает высокое качество и безопасность нашего решения. Особенно важно, что благодаря внедрённым в компании процессам безопасной разработки нам удалось значительно ускорить процессы подготовки к прохождению сертификации. Это позволяет нашим заказчикам быстрее получать доступ к новой функциональности продукта при сохранении соответствия требованиям регулятора», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».

18.02.2025 [21:47], Владимир Мироненко

«Корпоративный Telegram» с ГОСТ-шифрованием: «Иридиум» представил защищённый мессенджер DMTChatРоссийский разработчик ПО «Иридиум» представил защищённое приложение DMTChat для обмена сообщениями на базе мессенджера Telegram, отличающееся повышенной защитой конфиденциальности переписки. Приложение получило продвинутые функции защиты данных с применением современных криптографических технологий и российских стандартов информационной безопасности, говорится в пресс-релизе. DMTChat поддерживает абонентское шифрование данных прямо на устройстве с использованием российских криптоалгоритмов (ГОСТ) и обеспечивает безопасность передачи данных, которые невозможно расшифровать при перехвате на серверах Telegram или в Сети. Сообщается, что ключи шифрования не передаются на сторонние серверы и не доступны третьим лицам. Функции дополнительной верификации сообщений исключает вероятность утечки данных и обеспечивают защиту от подмены сообщений. Также можно сразу удалять сообщения или их части без возможности восстановления в дальнейшем. Приложение обладает привычным дизайном мессенджера Telegram и совместимо с мобильными версиями Android 6.0 и выше. Приложение может использоваться для общения с пользователями стандартного Telegram, но в этом случае дополнительные функции защиты доступны не будут. Вскоре приложение интегрируют в почтовый клиент DeepMail. Также планируется расширение круга совместимых ОС (iOS, Windows, Linux, macOS) и размещение приложения в App Store, Google Play и RuStore.

18.02.2025 [13:56], Сергей Карасёв

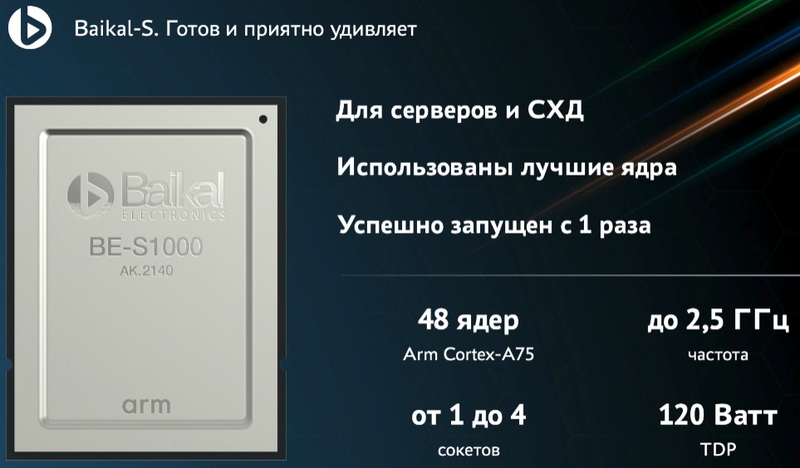

Поставки российских процессоров Baikal-S возобновятся в конце 2025 годаКомпания «Байкал Электроникс», по сообщению CNews, получила декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС на серийный выпуск серверных процессоров Baikal-S и их продажи в России. Поставки чипов, как ожидается, возобновятся в конце 2025 года. Чипы Baikal-S насчитывают 48 ядер Arm Cortex-A75, поддерживают память DDR4-3200 МГц, имеют 80 линий PCIe 4.0 и два интерфейса 1GbE. Первая партия процессоров была получена в конце 2021 года. Изначально предполагалось, что производством изделий займётся TSMC с применением 16-нм технологии. Однако TSMC отказалась обслуживать российских заказчиков, и с выпуском Baikal-S возникли сложности. В результате, летом 2022-го «Байкал Электроникс» отменила производство и продажи этих процессоров. Но в конце 2024 года стало известно о том, что в Россию поступила партия из 1 тыс. чипов Baikal-S. Говорилось, что почти все они достались некой крупной компании с государственным участием. При этом несколько сотен чипов были распределены по госпроектам и проданы другим производителям. И вот теперь сообщается, что выпуск изделий Baikal-S возобновится.

Источник изображения: «Байкал Электроникс» В документах ЕАЭС в качестве места производства процессоров значится город Красногорск в Московской области, где находится один из офисов «Байкал Электроникс». Но по факту чипы будут изготавливаться на неназванном предприятии в Азии. Участники рынка считают, что изделия Baikal-S будут востребованы прежде всего среди тех отечественных производителей, которым необходимо выполнять «балльные обязательства», чтобы попадать в реестр российской продукции Минпромторга.

18.02.2025 [13:51], Сергей Карасёв

Avanpost представила ИИ-систему для управления привилегированным доступом SmartPAMРоссийская компания Avanpost, специализирующаяся на решениях в области безопасности идентификационных данных, анонсировала систему управления привилегированным доступом SmartPAM. Продукт ориентирован на администраторов доменов, сетевых инженеров, разработчиков информационных платформ, специалистов технической поддержки, внешних сотрудников (аудиторов, вендоров, аутсорсеров), а также специалистов служб информационной безопасности и комплаенс. SmartPAM, как утверждает Avanpost, обеспечивает полный контроль действий привилегированных пользователей и минимизирует риски, связанные с их доступом. Решение способствует быстрому обнаружению и предотвращению угроз при одновременном соблюдении прозрачности и ответственности при работе с критически важными ресурсами. Новый продукт предоставляет ИИ-инструменты для контроля привилегированного доступа. Реализован сигнатурный анализ событий, происходящих в привилегированных сессиях. SmartPAM может записывать графические и текстовые сессии, а также фиксировать метаинформацию о действиях пользователей. Собранные данные могут быть использованы для анализа и расследования инцидентов.

Источник изображения: Avanpost Весь поток событий обрабатывается при помощи наборов сигнатур — правил, позволяющих выявлять опасные операции. При этом задействована двухуровневая система нейросетей. Первый уровень выявляет общие паттерны и создаёт поведенческие профили групп, тогда как второй осуществляет непрерывный мониторинг поведенческих моделей. Такой подход даёт возможность оперативно выявлять любые отклонения от стандартных шаблонов поведения. Среди преимуществ SmartPAM компания Avanpost выделяет простоту развёртывания и использования, наличие готовой обновляемой библиотеки сигнатур, кастомизированные политики безопасности на основе статистики использования, гибкий набор настроек, редактор для самостоятельного создания пользовательских сигнатур и возможность интеграции с другими решениями экосистемы Avanpost. Применяемый в продукте комплексный подход, как утверждается, обеспечивает высокую точность и минимизацию ложных срабатываний. Для каждой категории пользователей предусмотрены уникальные сценарии работы, такие как управление доступом в критических ситуациях, временный доступ к тестовым или производственным средам, а также безопасный удалённый доступ для внешних специалистов.

10.02.2025 [14:56], Андрей Крупин

Релиз «Альт Сервер» 10.4: новые инструменты для администраторов и улучшенный контроллер доменовКомпания «Базальт СПО» сообщила о выпуске обновлённой версии операционной системы «Альт Сервер» с программным комплексом «Альт Домен» 10.4. «Альт Сервер» представляет собой комплексное решение на базе Linux с широкой функциональностью, позволяющее разворачивать и поддерживать корпоративную IT-инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование. Платформа зарегистрирована в реестре российского ПО, интегрирована с контроллером доменов «Альт Домен» (Samba DC и FreeIPA), совместима с экосистемой программных продуктов отечественных разработчиков и содержит необходимый инструментарий для запуска и настройки служб и сервисов в сети организации. Дистрибутив выпускается в нескольких вариантах исполнения для процессорных архитектур x86_64, aarch64 и «Эльбрус».

Источник изображения: basealt.ru/alt-server Релиз «Альт Сервер» 10.4 получил обновлённые версии ядер (5.10.233 и 6.1.124 — доступны для выбора в загрузчике), доработанный программный комплекс «Альт Домен» с расширенными функциональными возможностями, поддержкой версий групповых политик и обновлёнными модулями. Также сообщается о включении в состав дистрибутива новых инструментов для администраторов, включая контроль подключения USB-устройств, исправлении уязвимостей в коде ОС, устранении проблем с отображением интерфейса установщика на 4K-мониторах и установкой платформы на NVMe-диски с секторами 4K в режиме UEFI. Отдельное внимание было уделено повышению стабильности и надёжности работы системы. Ознакомиться с подробной информацией об операционной системе «Альт Сервер» можно в документации на сайте «Базальт СПО». |

|